こんにちは!さぬーです。

新年度が始まりました。決意を新たにがんばろうと思っている方は多いのではないでしょうか。

私個人としては、今年度は育休の年。

読者のみなさまに支えられながら、家族5人の育休ライフを満喫することができればいいなと思っています。

今年度もよろしくお願いいたします。

さて、本題へ入りたいと思います。

新年度を迎えて

昨年度は帰る時間が遅かったから、今年度は仕事をちゃちゃっと終わらせて定時退勤するぞ!

と思っている方はいませんか?

私は毎年そう思っていましたし、周りの先生たちからも同じような決意を聞くことが多かったです。

でも、結局

今年も全然早く帰れなーーい…来年度こそは早く帰る。

ということになっている方は多いのではないかと思います。

私は子どもができてからの4年間、ほぼ定時退勤をすることに成功しました。

ほぼ定時退勤をするために実践してみたことをお伝えしようと思います。

早く退勤したいけど、どうしたら早く退勤できるのかわからないよー💦

という方の参考になればうれしいです。

この記事を読んで、

なんだか早く退勤できる気がしてきたぞ!ちょっと実践してみよう!

と思ってくださるとうれしいです。

①同僚のコミュニケーションを減らす。

いきなり極端な方法を…同僚とコミュニケーションを取らなかったら関係が悪くなって仕事がうまくいかないんじゃないの?

同僚とのコミュニケーションを「なくす」のではなく「減らす」のです。

同僚の先生とコミュニケーションをとることはとても大事です。

先生という職業の特性上、全ての仕事を自分一人だけの力でやっていくのは不可能だと感じています。自分のクラスの生徒指導上の問題を同僚の先生と共有したり、自分が担当する校務分掌の仕事を手伝ってもらったりする機会は多いですから、適切に同僚の先生とコミュニケーションをとることは大事だと感じています。

私自身、毎年「同僚の先生に助けてもらうことで、仕事を続けることができている」と断言できます!

一方で、自分が同僚の先生と話している内容を振り返ってみるとそのほとんどが雑談。

先生という職業からか、先生同士の雑談は長くなりがちです。

雑談をしていて、気づいたら1時間経っていた…なんてことはよくありました。

子どもたちが下校してから自分が退勤したい時間までが1時間くらいしかなかった場合、雑談に時間を割いていると、とてもじゃないけど定時退勤はできません。

必要最低限の同僚とのコミュニケーションを意識してみると、定時退勤できる可能性が高まります。

自分が普段同僚としている会話が仕事を進めていく上で必要かどうかを一度振り返ってみるといいかもしれません。

②子ども・保護者とコミュニケーションをとる。

同僚とのコミュニケーションは必要最低限がよいという話をしましたが、一方で担任する子どもたちとその保護者とコミュニケーションをしっかりとることは大切だと感じました。

なんで子どもや保護者とのコミュニケーションは大切なの?

それは、子どもや保護者が自分に協力的になってくれるからです。

まず、このことに関する失敗談をお話しします。

私は仕事の時間を確保するために、休み時間に職員室に行って仕事をする機会を増やしました。

その結果ほぼ定時退勤することに成功していたのですが、ある問題が起きました。

休み時間にいじめが起きていたのです。

当時私は高学年の担任をしていました。低学年や中学年の子どものいじめは担任の目から見てわかりやすいことが多いのですが、高学年になると担任のいないところでいじめが起きることが多くなることを意識できていなかったのです。

子どもたちとコミュニケーションをとっているなかで、いじめの前兆に気づくことができたり、子どもたちからのリーク情報を手に入れることができることは多々あります。

子どもたちとコミュニケーションを取ることができるのはやっぱり休み時間です。休み時間を疎かにしてしまったことで、いじめの発見が遅れたのです。

その結果、もちろんいじめられた子どもにつらい思いをさせてしまいますし、子どもたちへの指導や保護者への連絡といったことに時間を費やすことにもつながります。

また、いじめを防ぐこと以外にも、子どもの話をしっかりと聞くことで、

この先生はしっかりと話を聞いてくれるいい先生だな。

先生が困っていたら協力してあげよう。

という気持ちになってくれ、授業を落ち着いて受けてくれたり、担任が困っていときに助けてくれたりする子どもが多くなるように感じます。

このことから私は改めて子どもとのコミュニケーションをしっかりとることを意識しようと思いました。

保護者とのコミュニケーションに関しては電話連絡が主な手段になってくるかと思います。

保護者から子どもに関する悩みを相談されたときには、親身になって聞き、

学校で何かできることはありますか?一緒にがんばっていきましょう!

というスタンスで保護者と関わっていくことで、保護者は担任や学校を信頼してくれるようになります。

その結果、担任が多少何かミスをしたとしても保護者から連絡がくることはなくなりました。

教員を始めてまもない頃は、保護者からの信頼が薄く、ミスも多かったため、大量のクレームがきました・・・😭

クレーム対応は時間もかかりますし、身体的・精神的にも疲弊してしまいます。

必要以上に保護者に気を遣う必要はありませんが、保護者から信頼されるためにはどうすればよいかという視点をもっておくことは大事だと感じます。

③できるだけチェックするのが簡単な宿題にする。

早く帰るための手段として、「朝早く学校に行って、子どもが登校してくるまでの時間に仕事を済ませる」という方法があるかと思います。

わたしの場合、娘の幼稚園の送り迎えがあるのでこの時間はほぼ使えません…💦

朝早く出勤してできるだけたくさんの仕事を終わらせておく。宿題も早めに見ておく。というのは王道スタイルかと思いますが、

早く帰りたいから早く学校に来るというのはなんだか本末転倒な気がします。

結局学校にいる時間が長くなり、家で過ごす時間が減るということになりますからね。

平日の育児って夜も大変だけど、朝の方が大変だと感じるのは私だけでしょうか…

話を戻しますが、朝の時間が使えないとなると、宿題のチェックが大変だと感じませんか?

子育て教員

日中はずっと宿題の◯つけをしています💦

宿題チェックを簡単にする方法はいくつかあると思いますが、私が実践したのは

宿題のデジタル化です。

現在GIGAスクール構想が進められており、子どもたちに一人一台端末が配られていることかと思います。

勤められている自治体で導入されているものが違うとは思いますが、宿題をデジタル化していっている学校は多いのではないでしょうか。

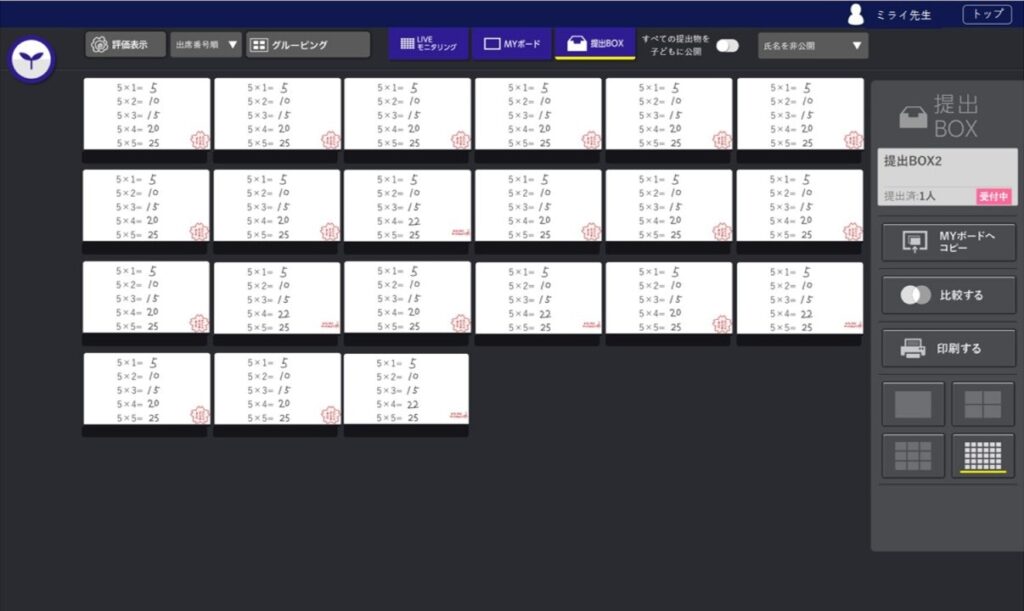

ちなみに私の自治体では、Benesseの「ミライシード」というソフトが各校に導入されています。

このミライシードというソフトを使うと簡単に宿題を出したりチェックしたりすることができます。

(画像は、Besesseコーポレーション「ミライシードファンサイト」から引用)

このようにオンライン上で誰がどのような状態で宿題を出しているかをチェックすることができます。

ノートやプリントを1つ1つチェックしなくてよいということですね。

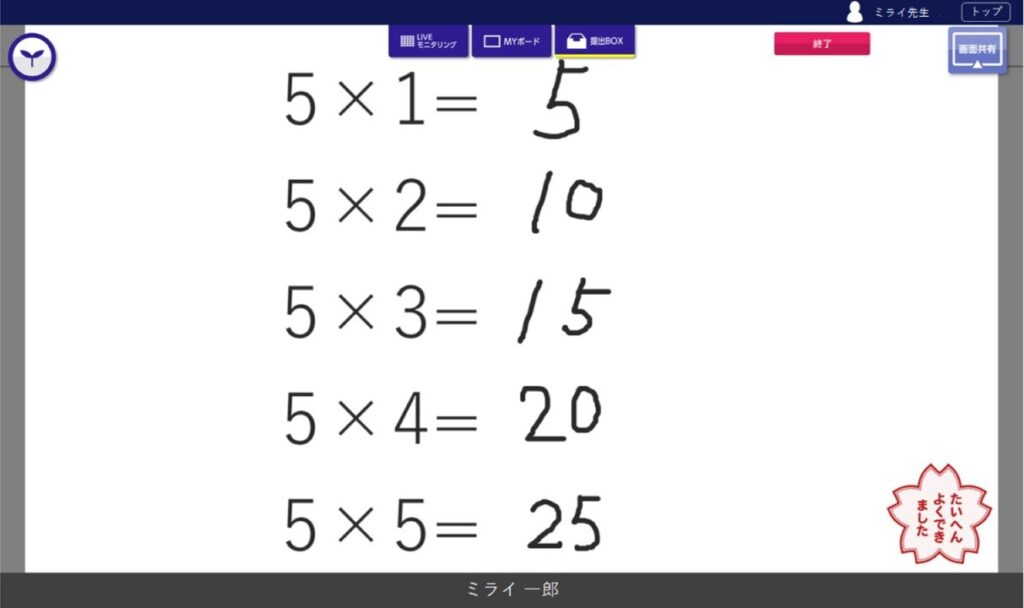

また、

(画像は、Besesseコーポレーション「ミライシードファンサイト」から引用)

スタンプを押して返すこともできます。

このように宿題をデジタル化することで宿題チェックの時間は大幅に削減できるかと思います。

私の勤めている学校では、今年度から本読みカード(教科書を読んで、紙に記録する)を廃止し、子どもに自宅で音読を録音させ、オンラインで提出するようにしました。

宿題でデジタル化できるところがないか、今一度検討してみるのもよいかもしれません。

④校長に仕事を減らしてもらうように相談する。

私がやってみて有効だと感じたのは校長に、

育児(妻のサポート)を理由に仕事量を減らしてほしいとお願いすること

です。現在は幸いなことに男女共に育休を取得することが推奨されています。

育休が推奨されている流れは、子育て世帯にとってはチャンスだと考えます。

校長が育休の取得を拒むことはできません。むしろ育休を取ることを勧めないといけないことになっています。

育休が推奨されている流れがあるということは、育児で大変な世代にやさしくしないといけない流れになってきていると取ることができます。

私は毎年11月に行われる校長との人事面談の際に、

子どもがまだ小さいし、妻に負担をかけたくないので、担任する学年や校務分掌の配慮をしてもらえるとうれしいです。

と伝えるようにしました。すると校長は、

育児は大変だもんね。わかった。できるだけ配慮するようにするよ。

と言ってくれました。

結果、劇的に仕事が減りました!・・・とまでは言えないですが、校務分掌がちょっと減ったり、担任しやすいクラスの担任にしてくれたりしました。

校長によっては、

気持ちはわかるけれど、周りのみんなも大変だからねー…

と取り合ってくれない校長もいるかもしれませんが、

早く帰るための1番有効な方法は1年を通しての仕事量を減らしてもらうことだと思っています。

新年度からがんばるよりもまず前年度から交渉をしてみましょう。

まとめ

私が実践してきたほぼ定時退勤する方法について紹介してきました。

他にも定時退勤する方法は考えられると思います。

ただし、定時退勤することばかり考えるのはおすすめしません。

未来ある子どものために、先生として自分に何ができるかを考えることも大切にしたいです。

ワークライフバランスを意識した生活について、今後もみなさんと一緒に考えていけたらいいなと思っています。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

コメント