育児において知らず知らずのうちに子どもに対して期待していることはありませんか?

「習い事に通わせたら、きっと喜んで行ってくれるはずだ。」

「ネットで見た子育てのやり方をマネしたら、きっとうまくいくはずだ。」

「このごはんはおいしいからきっと残さず食べてくれるはずだ。」

こんな思いを持って行動した後にどうなりましたか?

「習い事に連れていこうとしたら泣きわめいて行ってくれない…。(悲しい)」

「うまくいくと書かれていた子育てのやり方がうまくいかない…。(つらい)」

「がんばって作ったのにごはんを食べてくれない…。(怒り)」

私は、相手に何かを期待した後、ネガティブな気持ちになることが多いことに気づきました。

相手に期待するということが有効だという場面もありますが、基本的に相手に期待しないほうがうまくいくことが多いと感じています。

このことから私は、「子どもに期待する思いを密かにもっておく」というスタンスで生活するようにしています。

今回は、育児において

「子どもに期待するとはどういうことなのか」

「子どもに期待しないことのメリット」

をお話しようと思います。最後まで読んでいただけるとうれしいです☺️

子どもに期待するとはどういうことなのかを考えてみる。

「期待する」ということは、「相手に【こうしてほしい!こうなってほしい!】と思う気持ち」のことだと思っています。

ですから、期待した結果がうまくいくかどうかは相手にかかっています。つまり、基本的に期待する結果が得られるかどうかは相手次第ということです。

期待してうまくいかないのは当たり前のことなのです。自分ではコントロールできないことなのですから。

自分が期待すればするほど、相手がその期待を達成したいという思いが強くなればいいのですが、そういうわけでもありません。

大抵の場合、自分の思いだけが強くなっていくか、相手が自分の期待する行動を達成したいという思いが弱くなっていくパターンが多いように感じます。

子どもと親とのかかわりを例に挙げてみましょう。

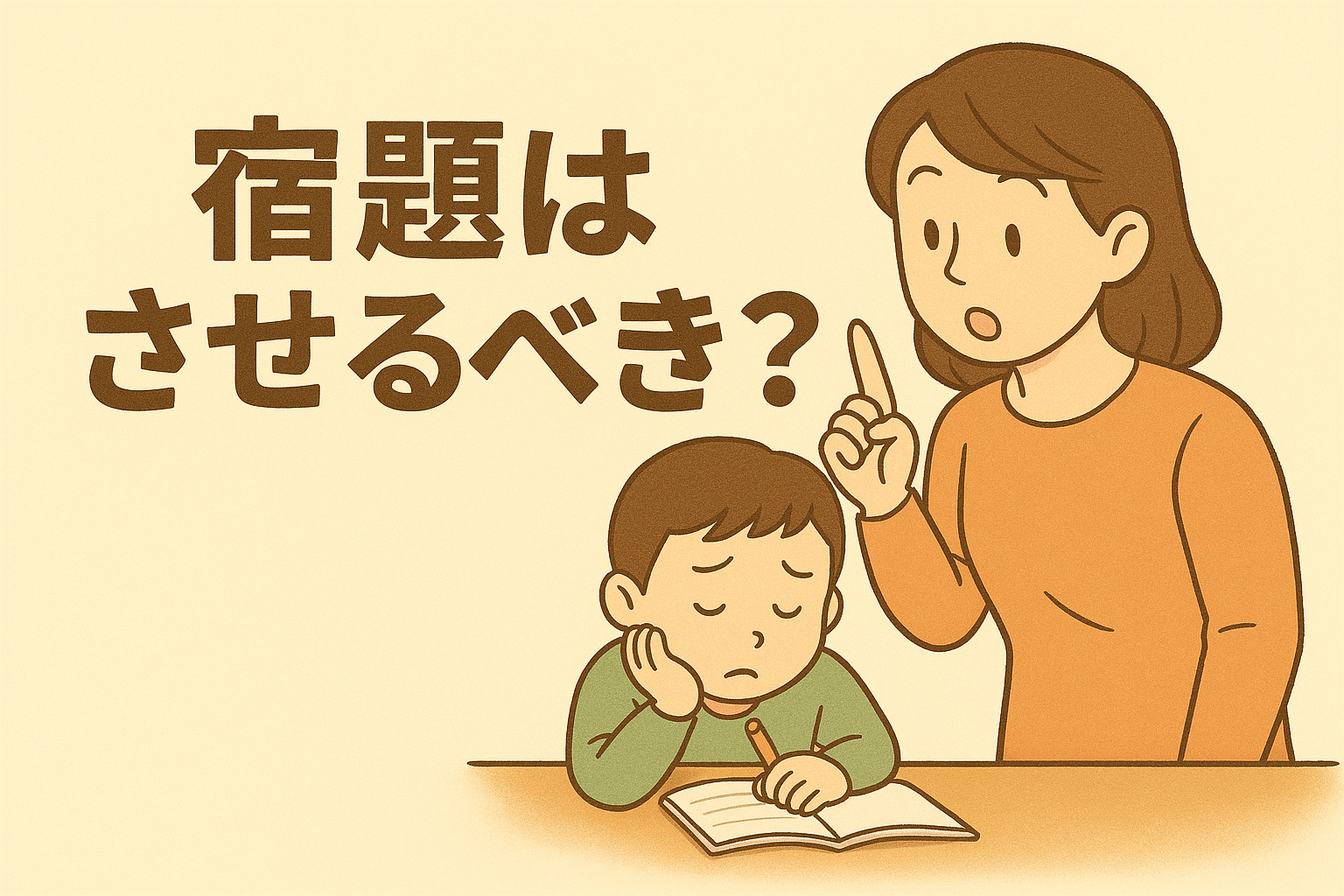

親が子どもに「自分から進んで宿題に取り組んでほしい。」という期待をしていたとします。

その際に親がとる行動の流れは以下のような感じだと考えます。

(1)黙って宿題をするときを待つ。

自主的に宿題してくれたらいいと思っていたけど、やっぱりしないか。

よし、次の手段!

(2)子どもに声かけをして促す。

その動画を見終わったら、宿題しなさいよ。

えー…わかったよ。

子どもがしぶしぶ宿題に取り組みだし、

よしよし、宿題をしているな。そのうち、自分から進んで宿題に取り組んでくれるはずだ。

(3)やっぱり自分から進んでしないので、強めに言い続ける。

怒りモード

宿題しなさいって言ってるでしょ!何度言ったらわかるの!

(結果)親が子どもに期待していた結果が得られず、怒りと失望に変わる。

宿題に限らず、こんな経験をしたことはありませんか?

相手が行動するのを期待して待っていたのに、いつの間にか自分の思いが強く出てきてしまい、気持ちが失望と怒りや悲しみに変わっていく…。

なぜうまくいかないのでしょうか?

それは、「相手は自分が思っているほどその期待を達成しようと思っていない」からだと考えています。

先ほど例に出した宿題の場合で言うと、

「自分から進んで宿題をしてほしい。」という親の期待は膨らんでいますが、子どもが「自分から進んで宿題をしよう。」という思いはしぼんでいきます。

このように自分が子どもに期待すればするほど、子どもの気持ちが萎えていってしまうパターンはとても多いのではないでしょうか。

では、どうすればいいのでしょうか。

私は、「子どもに期待する思いを密かにもっておく」というスタンスで生活しています。

相手に強く期待するとそれが怒りや悲しみに変わりがちです。そうではなく、

自分が期待する行動をとってくれたらなー。(まあそう簡単にはいかないと思うけど)

この「そう簡単にはいかない」という感覚を大切にすることで、自分が感情的にならずにいられるのかなと思います。

期待しないことのメリット

①期待していないので、期待した結果が得られるとうれしい。

ここでは話をわかりやすくするために、「期待値」という言葉を使うことにします。

ここでいう「期待値」とは、「相手に自分の思いを達成してほしい思いの強さ」と仮定します。

◯相手に対する期待値が100(MAX)で期待通りの結果が得られた場合

やっぱり期待していた通りになったな

うれしさは0〜100で表すと50くらいでしょうか。

◯相手に対する期待値が10(かなり少ない)で期待通りの結果が得られた場合

期待していなかったのに!うれしーい!!

期待値MAXのときよりもうれしく感じる気がしませんか?

②感情の揺れが少ない。

あまり期待していないので、自分の感情が下振れする(怒りや悲しみの感情が湧いてくる)ことが少なくなります。

自分の感情の揺れが少なくなることで、相手に対する不満をもつ機会が減りますし、関係が悪くなる可能性が低くなると考えます。

まとめ

今回は、相手に期待しないことのメリットをお話してきました。

最後にお伝えしたいのは、

「子どもに全く期待しないということではない。」

ということです。

人に期待されるとプレッシャーに感じる面もありますが、期待されるということは喜びにも繋がります。

子どもが親に何も期待されずに育っていくとどうでしょう?

何も期待されないってことは価値のない人間なのかな…?

なんとことを思わせてしまうかもしれません。

密かに期待しつつ、子どもがこちらが期待している行動をとったときには、

あなたならできると思っていたよ。

とほめたり、認めたりすることで、自分が子どもに対して期待していたこと、できると信じていたことを伝えてあげましょう。

そうすることで、子どもと親の信頼関係がより強いものになっていくはずです。

読んでくださったみなさんの親子関係がよりよいものになっていくことを願っています。

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

コメント